脳は“いつも通り”を選ぶ──無意識の凄さと怖さを体感した日

とある日の気づきから始まった

ある日、ふと思った。 「今日は、いつもと違う順番で物事を進めてみよう」 散歩、ストレッチ、瞑想、日記、コラム更新、軽い運動──毎朝のルーティンは、私にとって心と身体を整える大切な時間だ。 でもその日は、あえて順番を変えてみようと決めた。理由は、脳に新しい刺激を与えたかったから。

プロスポーツメンタルコーチとして、脳の働きや習慣の力について話す機会は多い。 でも、知識として語るだけでなく、自分自身が体感することにこそ意味がある。 だからこそ、日々の中で小さな実験をするようにしている。

この日もその一環だった。 「順番を変えるだけでも、脳は目を覚ます」──そう信じて、意識的に取り組んでみた。

脳は“省エネ”で動く

──だから習慣は強い

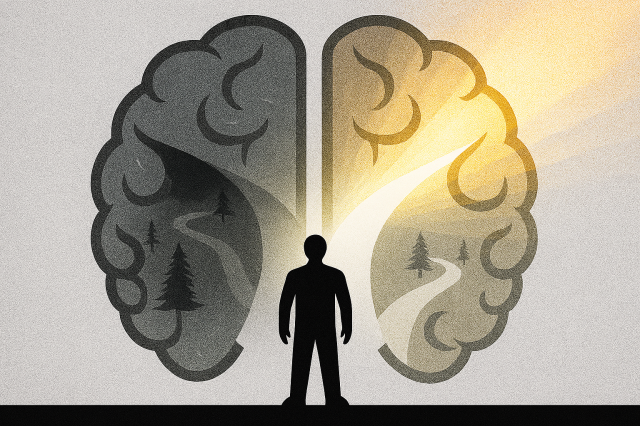

脳は、私たちの身体の中で最もエネルギーを消費する器官のひとつだ。 体重の約2%しかないにもかかわらず、1日のエネルギーの約20%を使うと言われている。 だからこそ、脳はできるだけ効率的に、つまり“省エネ”で動こうとする。

この省エネモードの代表が「自動化」だ。 繰り返される行動は、やがて意識的な判断を必要としなくなる。 脳の中では、大脳皮質から大脳基底核へと処理が移り、無意識のうちに動けるようになる。

たとえば、歯磨きや靴紐を結ぶとき、私たちはいちいち「どうやるんだっけ?」と考えない。 それは、脳がその動作を“効率化されたプログラム”として保存しているからだ。

この仕組みは、良い習慣にとっては最強の味方になる。 でも、逆に悪い習慣が染みついてしまった場合、それは最恐の敵にもなり得る。

順番を変えるだけでも、脳は目を覚ます

だからこそ、ルーティンの順番を変えるだけでも、脳には新しい刺激が入る。 これは「認知的柔軟性」と呼ばれる能力に関係している。 認知的柔軟性とは、状況に応じて思考や行動を切り替える力のこと。 この力が高い人ほど、ストレス耐性が強く、創造性や問題解決能力も高いと言われている。

実際、順番を変えることで脳は「いつもと違うぞ」と反応し、注意力や集中力が高まる。 それが、競技者にとってもパフォーマンス向上につながる可能性がある。

だから私は、選手にも「小さな変化を意識してみよう」と伝えている。 それは、脳にとっての“目覚まし”になるからだ。

無意識の凄さと怖さを体感した瞬間

ところが、この日の実験は思わぬ形で終わった。 「今日は順番を変える」と決めていたはずなのに、気づけばいつも通りの流れに戻っていた。 ストレッチをして、瞑想をして、日記を書いて──あれ? これ、いつもの順番じゃないか。

意識していないと、無意識が“いつも通り”を選んでしまう。 これが、脳の自動化の凄さであり、怖さでもあると改めて感じた。

「変えよう」と思っても、染みついた習慣はそう簡単には変えられない。 それは、脳が省エネで動こうとする自然な反応なのだ。

知識だけでは変えられない

この体験を通して、私は改めて思った。 知識があるだけでは、変えられない。 「知っている」ことと「できる」ことの間には、深い溝がある。

その溝を埋めるのは、気づきと行動、そして継続だ。 「気づく」ことで、無意識の力に対して意識的に介入できる。 「行動する」ことで、脳に新しい刺激を与えられる。 「継続する」ことで、やがてそれが新しい習慣となり、無意識に組み込まれていく。

これは、選手のメンタルにも通じる。

例えば:ネガティブが悪いという訳ではないが、ネガティブを変えたいと思っていたとしたとき

■毎日の選択が未来をつくる

今回の体験を通して、私は改めて「毎日の選択の重み」を感じた。 小さな選択が、やがて習慣になり、無意識のレベルにまで落とし込まれる。 その積み重ねが、未来の自分をつくっていく。

だからこそ、日々の選択を意識していきたい。 「今日は、いつもと違う順番でやってみよう」 そんな小さな挑戦が、脳にとっては大きな刺激になる。 そしてその刺激が、思考の幅を広げ、行動の選択肢を増やしてくれる。

この経験を通して、私は選手に対しても、より自信を持って「脳の自動化」や「習慣の力」について話せるようになった。 それは、知識ではなく“体感”があるからだ。

■最後に──無意識を味方につけるために

無意識は、強力な味方にも、手強い敵にもなる。 だからこそ、どんな習慣を自分に染み込ませるかが大切になる。

良い習慣を選び、それを繰り返す。 小さな行動を積み重ねる。 そして、気づき・行動・継続を意識する。

それが、無意識を味方につけるための第一歩だ。 このコラムが、誰かの「気づき」につながれば嬉しい。 そしてその気づきが、未来の習慣を変えるきっかけになれば、もっと嬉しい。

最後までお読み頂きありがとうございました。

コラム著者